29.07.14

Con el cuerpo destrozado, perdonó a sus asesinos y les besó las manos

A las 10:55 AM, por Santiago Mata

Categorías : Lugares: Madrid, Lugares: Barcelona, Meses: 07. Julio, Lugares: Valencia, Lugares: Alicante, Lugares: México, Lugares: Tarragona, Lugares: Cuenca, Lugares: Castellón, Lugares: Girona, Lugares: Huesca, Lugares: Teruel, Lugares: Burgos, Lugares: Lleida, Lugares: Vizcaya, Lugares: Albacete, Lugares: León, Lugares: Navarra, Lugares: La Rioja, Lugares: Zaragoza, Lugares: Murcia, Lugares: Perú, Lugares: La Coruña, Lugares: Bolivia

Hasta ahora han sido beatificados 30 de los asesinados el miércoles 29 de julio de 1936, todos religiosos, menos un laico y dos sacerdotes seculares. El grupo más numeroso es el de los 12 carmelitas calzados de Tárrega asesinados en Cervera (Lleida); seguidos por siete dominicos de Calanda (Teruel) junto con el coadjutor de esa localidad; en la provincia de Barcelona fueron ejecutados un monje de Montserrat y el hermano hospitalario Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz; en Tarragona un claretiano; un salesiano en Valencia; el coadjutor de Ibi (Alicante); el párroco de Munera (Albacete); y en Madrid tres maristas y su amigo laico.

Del monje Pere (dom Narcís Maria)Vilar Espona, de 20 años y natural de Hostalets de Balenyà (Barcelona), sabemos que lo mataron en el municipio donde tiene su sede el monasterio, Monistrol de Montserrat, y nada más, ya que como es sabido los benedictinos de Montserrat están sometidos a los dictados de una política que no permite honrar a los mártires de la guerra civil.

Le prometieron un salvoconducto y en lugar de dárselo, lo mataron

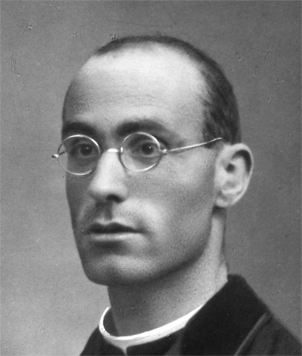

Jaume Mir Vime, de 46 años y natural de Ciutadilla (Lleida), era uno de los siete claretianos de la comunidad de Tarragona, tres de los cuales serían mártires. Profeso desde 1907, se ordenó sacerdote en 1915 y desde entonces fue profesor en Cervera, Solsona y Tarragona. El 17 de julio de 1936 había comenzado a predicar ejercicios a las Carmelitas de la Caridad de l’Espluga del Francolí, haciendo muchas referencias a la posibilidad del martirio, asegurando que “las escenas de dolor y heroísmo de los primeros cristianos se repetirían en nuestro tiempo”. El retiro terminó bruscamente el día 21, al aparecer centinelas en la puerta del colegio. El padre Mir, después de comer, tomó el Santísimo Sacramento y lo llevó a la casa vecina del cura. El día 22 todas las religiosas tuvieron que abandonar el Colegio. Cuatro de ellas se refugiaron en la casa del cura. El padre Mir aún les predicó algunos sermones. Esos días, pasó muchas horas en su habitación haciendo oración y leyendo la vida de Jesús. El día 27 supo que el Comité de l’Espluga del Francolí había dado salvoconductos a los religiosos Paúles. El día 28 fue a pedir uno, y se lo dieron para volver a Tarragona. Pero a medianoche los del Comité le dijeron que devolviera el pase, porque solo valía para el día en que se lo habían concedido. Al día siguiente volvió a pedir el salvoconducto y le respondieron que había que ir a Montblanc. Subió al coche del Comité. Ese mismo día 29 fue asesinado en el cerro de la Oliva de Tarragona. Llevaba consigo una reliquia de San Antonio María Claret. Su cuerpo fue enterrado en un lugar indeterminado del cementerio de Tarragona.

El salesiano de Valencia era el provincial José Calasanz Marqués, de 63 años y oriundo de Azanuy (Huesca). En 1886 había conocido en Sarriá a Don Bosco, quien ya se encontraba en esa época cansado y sufriendo. Se hizo salesiano en 1890 y sacerdote en 1895. Fue secretario de Felipe Rinaldi (rector mayor de la Congregación Salesiana entre 1922 y 1931) y superior provincial en Perú y Bolivia. Regresó a España como provincial de Tarraconense. Fue capturado junto con otros Salesianos mientras llevaba a cabo un Retiro en Valencia, y asesinado de un disparo en la cabeza mientras lo llevaban en una camioneta.

No aceptó marcharse sin permiso del párroco

El coadjutor de Ibi (Alicante) se llamaba Joaquín Vilanova Camallonga, tenía 47 años y era de Ontinyent (Valencia). De niño quiso ser franciscano, pero tuvo que estudiar y trabajar de panadero hasta quedar huérfano con 14 años. Entonces pudo estudiar por libre y ordenarse sacerdote en 1920, siendo destinado a Ibi. Se dedicó al Patronato Virgen de los Desamparados para la juventud obrera, como centro catequístico y de entretenimiento. El 24 de julio de 1936 se recibió una orden del Comité revolucionario para cerrar las Iglesias y entregar las llaves, prohibiendo las funciones sagradas. Tanto el párroco como el coadjutor continuaron celebrando misa en sus domicilios, hasta que el 29 de julio se presentaron en casa del coadjutor tres milicianos armados, conminándole, de parte del Comité, a que saliese del pueblo aquella misma tarde y se trasladase a Ontinyent. Les contestó: “Para poder marcharme yo de aquí, necesito el permiso del señor cura; si él no me lo concede, no me marcharé”. Fue a la casa parroquial, y le dijo al párroco: “¿Puedo marcharme tranquilo de conciencia? ¿No pecaré, ni faltaré por marcharme?”. Obtenido el permiso se arrodilló y le dijo: “Señor cura, bendígame y si en algo le he ofendido, perdóneme. Dispuesto estoy a todo lo que Dios disponga: la muerte, el martirio, la cárcel, lo que Dios quiera”. Los milicianos de Ontinyent lo detuvieron y maltrataron hasta matarle (una mano le fue agujereada con un clavo) en un campo en el término municipal de l’Olleria (Valencia).

Rezaba jaculatorias mientras le orinaban en la boca

El párroco de Munera (Albacete) se llamaba Bartolomé Rodríguez Soria y era sacerdote desde 1918. En 1926 fue destinado a la parroquia de San Sebastián de Munera. Lo sucedido en los tres días -desde el 27- que el párroco pasó preso en la iglesia, fue publicado en 1967 por Enrique García Solana, quien citó las palabras del párroco cuando se quitó la sotana sin que se lo pidieran sus agresores:

-No tengo miedo, no. Pero así ofendéis al hombre y no al sacerdote. Así será todo menos grave ante Dios.

Los más de 30 vecinos encerrados con él “no le oyeron una sola queja, pese a que el vientre se le hinchaba apresuradamente y los huesos de la columna vertebral, desunidos por las continuas palizas, ya no le permitían andar derecho. Con menos de un metro cuadrado de espacio por persona y una ventana encristalada junto al techo, la respiración se iba haciendo difícil para todos. Entonces fue cuando don Bartolomé sintió sed y vio cómo uno de los sicarios se le orinaba en la boca. El asombro de los compañeros de cautiverio creció cuando comprobaron que aquel abrir y cerrarse de los labios de su cura, no era para lamentarse, ni para escupir la suciedad, sino un continuo repetir de sus jaculatorias más preciadas. El padre Joaquín Ferragut, sacerdote escolapio, detenido también en el mismo lugar, aunque los rojos no llegaron a conocer su identidad, habíase abierto camino entre los presos y recibido la última confesión del mártir. Al darse cuenta de que la vida se le escapaba, sin darle tiempo a sufrir un poco más, don Bartolomé pareció recuperarse un momento. Abrió de nuevo los ojos, quiso incorporarse y pretendió cubrirse las amoratadas carnes con los jirones que de la camisa le colgaban desde los hombros. Estábase preparando para realizar el acto decisivo de su inmolación. Ninguno de los presentes sospechó lo que vendría después. La emoción creció súbitamente.

Don Bartolomé, impotente para realizar todo lo que acababa de intentar, miró al cielo un instante y luego, con admirable serenidad llamó a sus verdugos. De boca en boca de los detenidos fue corriéndose la voz hasta llegar a los guardianes. Cuando terminaron de apalear a uno de los detenidos, los verdugos entraron a ver qué quería el cura.

Don Bartolomé, pese a que su vista ya debía estar muy nublada, los reconoció enseguida. Este era el que de un empujón lo tiraba al suelo y aquel que venía detrás, el que le echaba un pie al cuello para así poderle golpear más tranquilamente, impidiéndole todo movimiento.

Al verlos, al reconocerlos, pareció alegrarse el moribundo y sus ojos se llenaron de vida. No les guardaba rencor por haberle impedido despedirse de su anciana madre, ni por quitarle el colchón, ni por los golpes feroces con los que le destrozaron el cuerpo, y ni siquiera por la sucia bebida que, entre risotadas, le habían vertido en la boca poco antes. Todo eso ya lo había olvidado aquel santo varón.

Ahora quería decirles algo trascendental. No iban a ser ni los inexistentes secretos sacramentales que ellos pedían, las blasfemias con que se hubieran contentado unas horas antes. ¡Era algo más grande!, ¡algo más sublime y espiritual!

Don Bartolomé les hizo acercarse hasta poderles coger las manos. Ellos se las dieron, casi sin saber lo que hacían. Entonces, aquel hombre que moría desgarrado cruelmente, reunió todas las fuerzas que le quedaban y les dijo que les perdonaba cuanto de malo habían hecho con él, ¡que les perdonaba de todo corazón!, y después, en prueba de lo que acababa de decir, les besó emocionado las manos que seguía aprisionando cariñosamente entre las suyas.

Una vez cumplido aquel deber cristiano, se dejó caer de nuevo sobre la losa ya salpicada con su sangre (que se conserva, como puede verse en la fotografía, en la actual capilla donde reposan sus venerados restos). Mientras tuvo alientos, don Bartolomé siguió repitiendo sus jaculatorias:

-¡Por tu pasión, Jesús mío!, ¡por tu pasión!”

La comunidad de los Hermanos Maristas de Chinchón partió para Madrid el 29 de julio. Al no poder refugiarse en ninguno de los colegios maristas, porque todos hablan sido asaltados, tres religiosos y uno de sus ayudantes, laico, fueron a casa de doña Paula Aparicio, que había fundado el colegio de Chinchón con su hermana Fidela y su ahijado Alfredo de la Peña. En esa casa fueron arrestados y, el mismo día de su detención, los cuatro fueron asesinados en la Casa de Campo de Madrid. Se llamaban: Saturnino Jaunsarás Zabaleta (hermano Herminio Pascual, 24 años, navarro de Irurzun), Fermín Zabaleta Armendáriz (hermano Felipe Neri, 36 años, navarro de Artajona) y Severino Ruiz Báscones (hermano Feliciano, 51 años, oriundo de Fuencaliente de Lucio, Burgos), más el laico que les acompañaba, Julián Aguilar Martín (23 años, de Berge, Teruel).

Más sobre los 1.523 mártires de la guerra civil española, en Holocausto católico.