Acabo de regresar de China

Oportunidades que aparecen una vez en la vida. Así que a China. Un barullo de cosas en la cabeza. Por tanto me van a permitir unas notas a vuelapluma como si fueran pequeños flashes pescados al momento.

Quizá el primero la sorpresa al conocer que nos habían denegado el visado de entrada al país en un primer momento. La razón es que viajábamos nueve sacerdotes juntos y temían que fuéramos a evangelizar. Caramba cómo están las cosas… ¿Apertura religiosa? Ninguna. Basta ver la noticia que aportaba ayer mismo Infocatólica.

China es puro pragmatismo. Gato blanco, gato negro… lo que importa es que cace ratones. ¿Se trata de mejorar la vida de los chinos? ¡Pues que viva el capitalismo más liberal! Y si políticamente sirve un régimen dictatorial comunista, pues también.

Un país sin Dios, sin religión, y en consecuencia lleno de supersticiones a base de ritos de buena suerte, fecundidad. En muchos momentos me vinieron a la cabeza los tópicos más tópicos de la new age: templo del cielo, palacio de la paz y la armonía, templo de la serenidad…

China, especialmente Shanghái, es la glorificación de la más impactante torre de Babel. Shangai es una ciudad que cuenta con más de 4.500 edificios que superan las treinta plantas y otros 150 que superan las cincuenta. Ciudad con un tren capaz de rebasar los 430 km. por hora. Se te queda la sensación de que todo es el afán por superar retos, conseguir lo imposible, edificar lo impensable. Torres que alcanzan a Dios, que creen superarlo, que sirven para que el hombre se piense el nuevo todopoderoso en ese pragmatismo de ser más, construir más, superar un mayor reto.¿Dónde estás, Dios? Es la pregunta que nos íbamos haciendo. Más aun, ¿y aquí como anunciar a Jesucristo? No parece fácil encontrarle un hueco. Si es el día, la multitud de rascacielos te transporta a otra dimensión. La oportunidad de contemplar la ciudad desde más de cuatrocientos metros de altura a la vez impresiona y encoge. Si es de noche, las luces, locas en su afán de manifestar un esplendor mayor y de convertir cada edificio en una enorme locura de luz, color, publicidad y constante ilusión, no permiten ni un segundo para la más mínima reflexión.

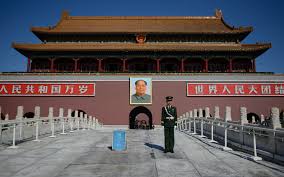

Todo tan grande y a la vez tan chico. Inmensa muralla que se pierde en kilómetros y siglos. Plaza de Tiananmen tan grande como huérfana en su soledad a pesar de tantos como la pisan. Esplendores pasados de una ciudad prohibida que te abre sus entrañas tras hacerte pasar bajo el gran retrato de Mao. Locura de esos miles y miles de guerreros de Xian que no acabas de conseguir ubicar en tu mente. Y luego, en un templo medio escondido en el centro de Pekín, una madre y su hija única, siempre la terrible impuesta soledad del hijo único, que ofrecen incienso en un ritual más cultural y supersticioso que realmente de fe.Un país en el que hasta la vida humana tiene su precio relativo. Así lo explicaba un guía realmente iconoclasta: “matas a un chino, cárcel; matas oso panda, pena de muerte. Es fácil: chinos muchos, pandas pocos". Locura oriental.

Hemos pedido por ellos. Que Dios les conceda saberse criaturas, que no les deje de su mano.