La reciente celebración del V Centenario de Santa teresa nos ha dejado un fenómeno meteorológico desacostumbrado para el lector contemporáneo; las mesas de novedades de las librerías han amanecido, un día sí, y otro también, escarchadas con capas de libros sobre una monja. Mujer indómita y andariega, sí, pero salvo por aquella aparición, hace ya años, en figura de Concha Velasco, hoy perfectamente desconocida para el televidente alimentado sólo de toda palabra que sale de una boca en un “plató”.

El boom literario sobre la santa de Ávila nos ha dado la oportunidad, primero, de recuperar su maravillosa prosa para un público más amplio que el del filólogo abstraído por la arquitectura de sus palabras, o del piadoso que busca abrigo en sus estancias abiertas. Después, de recuperar y descubrir también monografías y ensayos extraordinarios que recuperan todo lo que podemos saber de esta mujer y de su época. Finalmente no han sido pocos los novelistas que han asumido el reto de darle vida a Teresa de Ahumada frente a los ojos del lector y a través de los ojos del autor.

No me toca a mí discutir sobre la calidad y conocimiento que guardan todas estas obras, pero sí sobre un fenómeno que, como lector, no me pasa desapercibido, tanto en ensayos como en las llamadas novelas históricas. Y es que esos ojos del autor que ponen ante los nuestros el personaje, en muchos casos, no reflejan y se empapan de aquello que ven, sino que nos proyectan sobre lo que ven su propio mirar. Así leemos novelas en las que los personajes hablan como señoras y señores del siglo XXI, usando sus palabras y sus creencias y esquemas mentales. Vemos sus conflictos de entonces diáfanamente expresados desde nuestras concepciones más modernas o resueltos de forma imposible para aquella época. El resultado es que por acercarnos a, en este caso, la santa, nos acercan mucho más a las cosas del autor en las que se mete a golpetazos y empellones a la buena de Teresa, algo que no conseguirían con ella en vida.

No me engaño, toda obra refleja a su autor, y eso nos gusta a los lectores, pero hay una actitud que el autor debe compartir con el lector, la de descubrimiento, la de encuentro con la realidad que se mira. Podemos llamarlo “fidelidad” hacia la figura que se estudia o se retrata.

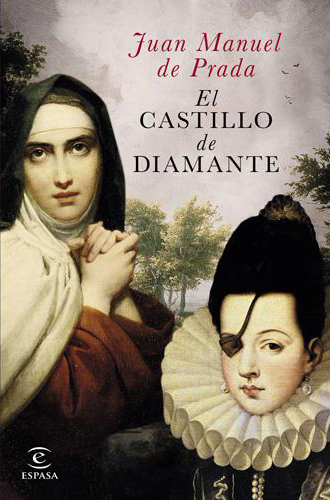

Dicho esto ¡qué grata lectura la de “El castillo de diamante”!.

Juan Manuel de Prada es un escritor polémico por sus opiniones y convicciones y por su estilo. Pero yo tengo la impresión de que en este caso aquello que suele ser objeto de rechazo para muchos lectores es aquí una herramienta valiosa de la que dispone el autor para entrar en la mentalidad y obra de Santa Teresa, y en la mentalidad y obras de aquella España.

El primer acierto de la obra es el estilo, ese estilo tan presente en cualquier lectura de Prada se trasmuta aquí en un ejercicio de oído para hacer hablar a la santa, a Ana de Mendoza, a Antonio Pérez, a nobles, sirvientes, monjas y pícaros y todos los personajes históricos e inventados que se expresan, en el caso de Santa Teresa en sus propias palabras y acentos, y en el de los demás como los personajes de las novelas picarescas, cervantinas, de caballerías, autos religiosos…, según les cuadre en este cuadro teatral que monta el autor para que la Princesa de Éboli y su némesis monjil sostengan su duelo dialéctico y moral que vertebra la historia.

El otro gran acierto es devolvernos a Teresa como mujer, y como monja y como santa. Es inevitable que sea una mirada del siglo XXI la que se pregunte sobre la condición femenina y religiosa de aquella mujer del siglo XVI, pero esa mirada debe respetar lo que esas cosas significaban en el siglo XVI y también deben tener un significado para el autor que se siente apelado a preguntarse por el misterio de tales cosas. Cómo sonreiría Teresa, cómo es una mujer tan libre en un tiempo como aquel, cómo es una mujer que deja todo para ser monja por amor a algo que no se ve si se toca, cómo es luego poder ver y gustar eso mismo, cómo es convivir con una santa, cómo nos apela la alegría y la presencia de aquel al que ella siempre mira. La respuesta en Teresa, en sus palabras, en su fe, en la nuestra.

También resulta muy divertido y acertado el retratar a una Teresa, como todos los santos, algo loca para sus contemporáneos, y devolvernos una Teresa, un poquito, “friky” o “nerd” de los libros de caballerías, de los que se sabe todas las historias y que usa constantemente para divertirse y animarse en los trabajos y apuros. Es algo que sabemos de ella y de los gustos de su tiempo, y que queda perfectamente empastado en la historia, y si por un lado podía ser un guiño de autor al lector, del que los personajes no se enteran, es también un guiño del autor a los personajes, del que los lectores no especialistas en literatura de la época tampoco nos enteramos.

El lector habitual de Juan Manuel de Prada puede encontrar algún paralelismo con su novela anterior “Morir bajo tu cielo”, de la que podemos sacar a la monja protagonista y al malvado Van Houten , y por un momento poner en la Historia a una en la senda de Santa Teresa y al otro en la de Ana de Mendoza –una Teodorico Novicio no redimida por el amor- o Antonio López, trasuntos para el autor de una mentalidad que se está gestando en ese tiempo, pero sobre todo de una actitud vital que aquí queda más desnuda de discursos e ideologías y apunta a dramas permanentes en la condición humana.

En fin, me gusta como lector que esté el autor –y me imagino que Prada no sería Prada si su estilo y su pasión no estuvieran de forma apabullante en sus palabras- , que esté el personaje recreado con ese respeto y fidelidad que permitirían a Teresa de Ávila reconocerse incluso en un lance de su vida que quizás no vivió, y que esté el lector, al que se ha guiado hasta el borde del abismo que se abre en la disputa entre Santa teresa y su némesis mundana Ana de Mendoza. Frente a ese abismo el lector atisba caminos y misterios, y es cosa de él aprestarse, o no, a andarlos y ahondarse en ellos.