1.11.12

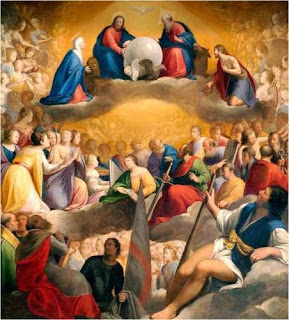

El día 1 de noviembre se acuerda la Iglesia católica y se acuerdan sus fieles, de aquellas personas que, por su conducta, por sus valores y, en fin, por su buen quehacer cristiano, se dice de ellas que tienen fama de santidad e, incluso yendo más allá, de las personas que, sólo siendo esto conocido por Dios, son, en efecto, santas. Tanto unas como otras no han de haber sido subidas a los altares por el procedimiento, digamos, ordinario y al efecto que tiene, para otros casos, la Esposa de Cristo.

En realidad, todos tenemos que ser santos. Por eso un tema como el de la santificación no debería quedar para aquellos que manifiestan una fe pura, inviolada por los avatares del mundo, etc., sino para todo el que se quiera sentir, de verdad, hijo de Dios y, como dejó escrito San Juan, sepa que lo es (cf. 1 Jn 3, 1).

Sobre el hecho de ser santos, de intentarlo al menos, escribió mucho San Josemaría pues, no por casualidad es llamado el “santo de lo ordinario”.

Así, por ejemplo, ya desde el mismo número 1 de “Camino” nos recomienda una actitud que bien podemos considerarla como santa. Dice, exactamente

“Que tu vida no sea una vida estéril. —Sé útil. —Deja poso. —Ilumina, con la luminaria de tu fe y de tu amor.”

Por tanto, no basta con querer ser santo sino que, en efecto, hemos de mostrar una actitud cristiana, aquí católica, para que se pueda decir de nosotros, como también escribirá el fundador de la Obra, que leemos la vida de Jesucristo (cf. Camino, 2) y que, en verdad, supone para nosotros una realidad espiritual crucial y básica para nuestra vida. Y así bien se puede decir que se es santo.

En realidad, San Josemaría comprendía a la perfección porque, a lo mejor, en el Cielo no hay tantos santos como debería haber. Lo dice en una expresión que es muy conocida y que recoge en el punto 301 de “Camino”:

“Un secreto. —Un secreto, a voces: estas crisis mundiales son crisis de santos. —Dios quiere un puñado de hombres ‘suyos’ en cada actividad humana. —Después… ‘pax Christi in regno Christi’ —la paz de Cristo en el reino de Cristo.’

Y es que Cristo y, lo que es lo mismo, Dios, ha de preferir que sus hijos se manifiesten como lo que son y lleven una existencia, si bien ordinaria y común, plena de gozo en el saberse hijos de un Padre que los creó y los mantiene. Por eso, ser santos, eficaces discípulos de Cristo, nos lleva a los altares de una forma eminente y, digamos, directa, sin intervención de proceso extraño a nuestro propio proceder pues, con la Gracia de Dios (manifestada antes, durante y después de lo bueno que hacemos) afirmamos que anhelamos, deseamos y gozamos con quererlo, ser santos y ser de los que se recuerdan, precisamente, hoy mismo, primer día del mes penúltimo del año.

Y ante la desazón, nunca desesperanza, San Josemaría nos dedica, con gravedad, una pregunta que debería hacernos pensar, en más de una ocasión, lo que hacemos y lo que queremos (Camino, 23):

“¿Qué… ¡no puedes hacer más!? —¿No será que… no puedes hacer menos?”

Pero, sin duda alguna, también debemos ser causa de la santificación del mundo en el que nos ha tocado vivir y que tantas veces se muestra tan alejado de Dios en mucho de lo que el Creador tiene por importante.

Hay, sin embargo, algo que identifica en “Forja” (23) el santo aragonés. No es otra cosa que

“Una ola sucia y podrida —roja y verde— se empeña en sumergir la tierra, escupiendo su puerca saliva sobre la Cruz del Redentor…”

¿Cómo debemos responder nosotros, los hijos de Dios? También nos lo dice San Josemaría. A continuación de identificar el problema nos ofrece la solución:

Y El quiere que de nuestras almas salga otra oleada —blanca y poderosa, como la diestra del Señor—, que anegue, con su pureza, la podredumbre de todo materialismo y neutralice la corrupción, que ha inundado el Orbe: a eso vienen —y a más— los hijos de Dios.

Vemos, pues, que no se trata de hacer grandes heroicidades para ser santo. Al contrario es algo tan sencillo como hacer que lo que está en nuestro corazón salga a la luz y lo ilumine todo empezando, seguramente, por nosotros mismos.

Ser santos para la santificación del mundo no es, por otra parte, algo que esté fuera de nuestras posibilidades. Y, para eso, para tal menester y para tal fin, nos hace ver (Forja, 31) que dirigirnos a Dios es buena herramienta espiritual. Por ejemplo, así:

“¡Oh Jesús…, fortalece nuestras almas, allana el camino y, sobre todo, embriáganos de Amor!: haznos así hogueras vivas, que enciendan la tierra con el divino fuego que Tú trajiste.”

Es bien cierto que ser santos no es nada fácil porque el mundo, lo que es horizontal en nosotros, tira mucho hacia abajo y procura que no miremos hacia arriba y pidamos a Dios, primero, ser lo que debemos ser y luego, en segundo lugar, lo hagamos efectivo. Orar y trabajar por que el Reino de Dios sea amado por quien tiene que ser amado y que no es, sino, por quien creó el Todopoderoso para que dominara la tierra.

Y, ya por finalizar, lo decisivo y fundamental de cara a la santificación de cada cual. Lo escribe San Josemaría en el número 167 de “Es Cristo que pasa”.

“Un hombre o una sociedad que no reaccione ante las tribulaciones o las injusticias, y que no se esfuerce por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la medida del amor del Corazón de Cristo. Los cristianos —conservando siempre la más amplia libertad a la hora de estudiar y de llevar a la práctica las diversas soluciones y, por tanto, con un lógico pluralismo—, han de coincidir en el idéntico afán de servir a la humanidad. De otro modo, su cristianismo no será la Palabra y la Vida de Jesús: será un disfraz, un engaño de cara a Dios y de cara a los hombres.”

Y es que ya dijo Cristo que no había venido a ser servido sino a servir (cf Mt 20, 28). ¿Hace falta algo más para santificarse?

Amontonemos, pues, en el Cielo (Mt 6, 20), porque aquí todo es polilla que corroe, mata y no santifica.

Eleuterio Fernández Guzmán