Tribunas

13/05/2024

Vivir la Resurrección

Ernesto Juliá

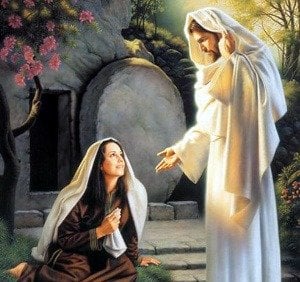

Testigos de la Resurrección. María Magdalena.

La maravilla que celebramos durante el tiempo de Pascua es inigualable. Todas las maravillas se agostan en el pasar de los días. El sepulcro abierto de Pascua es la novedad maravillosa que ha surgido en todos los cruces de los caminos de los hombres y ahí permanecerá nuevo, vacío, como un reclamo de eternidad, hasta el final de los tiempos.

La muerte recibe la caricia de la vida con el surgir del sol el día de la Resurrección de Cristo. Martín Descalzo lo grabó a fuego al llegar a las estrofas finales de su canto:

“Morir sólo es morir.

Morir se acaba.

Morir es una hoguera fugitiva.

Es cruzar una puerta a la deriva

y encontrar lo que tanto se buscaba”.

La muerte ha perdido su aguijón, ha sido derrotada en su última batalla. La palabra-clave de Walt Whitman ha dejado de dominar los ánimos, y ha perdido su dominio sobre los hombres. No, el mal ya no puede responder al poeta ansioso de conocer “la palabra final, superior a todas”, con los mismos vocablos de entonces:

“la deliciosa palabra muerte,

y todavía muerte, muerte, muerte”.

No. La palabra-clave es hoy Resurrección.; la muerte ha sido vencida para siempre.

Ya tiene poco sentido ocultar la muerte, proteger las ciudades de la presencia de los muertos deshaciendo los cementerios o colocándolos en lugares inhóspitos. Y no mencionarla nunca. Sería el camino para pretender anular también la gloria de la Resurrección. Sería caer en el absurdo de unir la vida a la nada, como hace Cesare Pavese:

“Vendrá la muerte, y tendrá tus ojos…

O querida esperanza,

ese día sabremos también nosotros

que eres la vida y eres la nada”.

La Resurrección de Cristo ha sepultado para siempre “la nada de la muerte”.

La Resurrección de Cristo, y el anuncio de nuestra propia resurrección, es plenitud de vida; y la Muerte, después de estos días de Pascua, no es más que la entrada a la Resurrección. Muerte y Resurrección, palabras que en cierto modo esconden todo el misterio de la vida del hombre sobre esta tierra. Dos hechos históricos: uno a la vista de todos, todos los días; el otro, un domingo de Pascua, en Jerusalén, una vez y para siempre.

De nada sirve poner un sello y cerrar a cal y canto el Sepulcro vacío, y querer ocultarlo a los ojos de quienes se acercan. Del sepulcro del apóstol Santiago se dice que surgieron luces como estrellas para recordar la presencia de unos huesos que habían estado cerca del Señor; ¿quién podrá impedir que la tierra que acogió el cadáver humano de Jesucristo, su Creador, entone también un canto para hacernos a todos partícipes de la Resurrección? Sin la Resurrección, Cristo es incomprensible, sus enseñanzas serían inútiles e ineficaces; y Él uno más de la larga lista de hombres sabios, honestos, generosos, prudentes, magnánimos, que han transitado sobre la tierra.

Y, sin embargo, cualquiera de nosotros puede hacer oídos sordos ante ese canto de la creación al presenciar la Resurrección de su Creador, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Para oírlo y gozar de él, hemos de resucitar también nosotros a la “nueva vida” que Él trajo al mundo, llevando con nosotros la “carga ligera de la Resurrección”: la victoria sobre el pecado. En ese triunfo, el hombre descubre que en la maravilla de cada jornada, en cada momento, se puede esconder el renacer esperado, la nueva semilla de horizontes. Es el gozo divino de los hombres y mujeres que se han bautizado el Domingo de Resurrección.

Ya no hay lugar para la pena de Antonio Machado:

“Cantaban los niños

canciones ingenuas,

de un algo que pasa

y que nunca llega,

la historia confusa

y clara la pena”.

La Resurrección de Cristo es el único acontecimiento histórico que ha dividido la historia de los hombres en un antes y un después. Desde la Resurrección la historia ha dejado de ser confusa, y todas las penas pueden ser convertidas en alegría y gozo. El sepulcro vacío encierra el sentido de todas las penas, porque en sus paredes ha quedado encerrado para siempre el aguijón de la muerte: el poder del pecado. La piedra del sepulcro no esconde la putrefacción de la muerte; da a conocer el aroma de la Vida, de la Vida Eterna.

El cristiano sabe que la muerte, el pecado, la Resurrección forman parte de su existencia cotidiana. No basta llevar en el alma la muerte del Señor, sufrir con Él, y arrepentidos, pedir humildemente pedir perdón por los pecados. El Señor nos invita a renacer con Él y en Él a la Vida que nos regala en los Sacramentos; esa vida que nos lleva a dar gloria a Dios, y amarlo, en todo lo que hacemos; y amar a nuestro prójimo, a quienes conviven con nosotros, como Él “nos ha amado”.

Este es el renacer escondido en las mañanas de Pascua: “Vendrá la muerte, y tendrá tus ojos”. Los ojos de la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Los ojos, el mirar de Cristo en la Cruz, Crucificado; y en Cielo, Resucitado.

Ernesto Juliá Díaz

ernesto.julia@gmail.com